前の16件 | -

2024年のGWの過ごし方報道で [雑感]

明治安田生命のアンケート調査を引用したニュースを耳にした。

物価高の影響で、ゴールデンウィークにかける予算が去年と比べて9617円少ない29,677円となり、予算を減らした理由のトップは「物価高の影響」で65.8%となっているとのこと。

やっぱり物価高の影響は大きいのかと感じたが、改めて公式サイトを確認してみた。(公式サイトの調査結果はこちら)

この報道は間違いではない。

しかし、2019年は47,249円あったのに、新型コロナで2020年~2022年までは2万円台だったのが、やっと2023年に39,294円と4万円近くに戻ってきたものの、今年再び3万年を切ったというグラフが載っている。つまり理由はどうあれ過去最低額というわけではない。

また、GWの予算を増やすか減らすかを問うた設問では、昨年と変わらないが最多で73.3%なのだ。増やすが6.6%であり、減らすとしたのは少数派の20.1%と2割にすぎない。(8割は変わらないか増えるのだ)

TV局や新聞社が誘導したい方向性が根底にあって錯誤を招くよう報道するのが当たり前なので、原点の情報をチェックしないと印象操作されてしまってダメという例だ。おそらく「物価高」「去年よりGW予算が減少」みたいなものを並べて、不景気感を強めたほうが報道関係者の意向に合うからだろう。

ちなみに全日空のハワイ便はGWとしての予約は過去最多らしい。このあたりは強調されることがあまりないが、結局のところ斑模様ということなのだろう。

アンケートを見ると世帯収入が増えた層でも自宅で過ごすという回答が3割弱と一番多い。

その理由は掲載されていないが、インバウンド需要で主要な観光地の混雑ぶりを報道あるいは肌で感じているからという面もあるのではないか。間接的には円安の影響があるとは言え、年々外国人観光客は増えてきたわけで、ことさらこの1年だけの問題ではない。

外国人観光客の有無に関係なくネモフィラ、サクラソウ、フジ、サクラ、ツツジなどの大規模な観賞ができる場所周辺はGWの時期に大混雑になる。

昔からある有名な神社や寺、城なども混むだろう。

新幹線や高速道路の混雑も毎年のことだ。

若い人を中心にタイパ(タイムパフォーマンス)重視の時代であることも考えると、値段が安くなく、時間効率が悪いGWのピーク時にあえて遠出したり大型観光施設へ出かける人は今後も増えにくい気がする。GW予算が減ったというよりも、値段が高い時期にあえて金を使おうという人がより減っただけともとれる。

自分自身も、土日祝日の大型連休を使っての旅行はわりと避けてきた。予約しづらかったり、混雑を避けたかったりという理由で、ピークを少しシフトして休みを取るとか、連休でも間の平日を使うとか、平素の週末を使うほうが多かったし。

久しぶりの風邪 [雑感]

月曜日の昼くらいに何となく呼吸する際に違和感があり、夕方になると扁桃腺が腫れているようだと自覚した。症状としては急性上気道炎。

火曜日朝になってさらに悪化しているようだったのでテレワークにすることにし、近所の内科へ電話して夕方の時間を予約。

喉の痛みはウイルス性の体調不良の症状としてどのウイルスでも起こり得るが、微熱しかないのでおそらく普通の風邪だろうと思っていたが、検査をしてもらったところ、やはりインフルエンザでも新型コロナでもないとのこと。

毎日電車内ではマスクして通勤しているせいか、風邪をひく回数が減った実感があったが、さすがにゼロとはならなかったか。ちょっとした不調(何となく怠いとか)ではなく、明確な症状が出る風邪をひくのは、新型コロナ流行前以来なので、4年ぶりとかそのくらいだと思う。

そのせいか、単に加齢のせいなのか、微熱なのに思ったよりも身体がきつく、今日は外せないミーティング2つをテレワークでこなしたあと、休みにさせてもらった。

処方された鎮痛剤のおかげで喉は少し楽だが、上気道炎にありがちな咳がひどいので、明日も休むかテレワークになりそう。

自分の職場は期末処理で殺伐としている時期で連休前ということもあって念のため検査してもらったが、新型コロナとインフルエンザの検査をすると診察代などを含めて5000円以上する(3割負担時)ので躊躇する人がいそうだ。

小太陽餅 [飲食・料理]

先日、台湾のベンダーの人と会う機会があり、土産をいただいた。

小太陽餅。

さっそくいただいてみた。

なかなか美味しいが、外側が薄いミルフィーユみたいなものなので、ぽろぽろとこぼれ落ちる。

オフィスで食べるなら、キーボードの上でつまむとかは止めておいたほうがよさそうだ。(^^;

多摩動物公園の昆虫園にて [動物]

多摩動物公園には昆虫園と呼ばれるエリアがある。建物としては昆虫園本館と昆虫生態館とで構成されている。

今回の写真はその建物の中で撮ったもの。

昆虫生態園はチョウとバッタを展示しているが、ここのチョウの展示はすごい。

20種類前後の3000匹のチョウが乱舞しているのだ。チョウを嫌いでなければ行く価値はある。

シロオビアゲハ。

黒を基調としたチョウが舞う様子は何だか優雅に感じる。

オオゴマダラ。

このチョウが一番多く感じた。どの種類が多いかは時期にもよるようだが、大きいので目立つという面もあるかもしれない。

ツマベニチョウ。

白とオレンジのツートンカラーが印象的。

タテハモドキ。

南国のチョウだが、温暖化に伴って日本でも増えつつあるそうだ。

オオゴマダラはあまり人を恐れないというか、普通に頭や手にとまる。

この昆虫生態園の温室を出るときは蝶がとまっていないか確認してくださいという掲示があったが、さもありなん。

昆虫園本館もいろいろな展示がされているが、大きな空間を使った触れ合い可能な生態園とはやや異なる趣。(展示が貧弱とかそういうことではない)

カブトムシ。

小学生のころは何年か飼っていたし、よく捕りに行っていた。

ハキリアリ。

葉を切って運んで巣に集めて葉に育つ菌類を餌とする変わったアリで、テレビ番組などでも取り上げられることがある。

多摩動物公園は広さが十分にあって散歩するにもよいので、またいずれ訪れようと思う。

食事処は相当混むので、弁当や飲料をあらかじめ持っていくのがおすすめだ。

多摩動物公園関係の記事はこれでおしまい。

今回の写真はその建物の中で撮ったもの。

昆虫生態園はチョウとバッタを展示しているが、ここのチョウの展示はすごい。

20種類前後の3000匹のチョウが乱舞しているのだ。チョウを嫌いでなければ行く価値はある。

シロオビアゲハ。

黒を基調としたチョウが舞う様子は何だか優雅に感じる。

オオゴマダラ。

このチョウが一番多く感じた。どの種類が多いかは時期にもよるようだが、大きいので目立つという面もあるかもしれない。

ツマベニチョウ。

白とオレンジのツートンカラーが印象的。

タテハモドキ。

南国のチョウだが、温暖化に伴って日本でも増えつつあるそうだ。

オオゴマダラはあまり人を恐れないというか、普通に頭や手にとまる。

この昆虫生態園の温室を出るときは蝶がとまっていないか確認してくださいという掲示があったが、さもありなん。

昆虫園本館もいろいろな展示がされているが、大きな空間を使った触れ合い可能な生態園とはやや異なる趣。(展示が貧弱とかそういうことではない)

カブトムシ。

小学生のころは何年か飼っていたし、よく捕りに行っていた。

ハキリアリ。

葉を切って運んで巣に集めて葉に育つ菌類を餌とする変わったアリで、テレビ番組などでも取り上げられることがある。

多摩動物公園は広さが十分にあって散歩するにもよいので、またいずれ訪れようと思う。

食事処は相当混むので、弁当や飲料をあらかじめ持っていくのがおすすめだ。

多摩動物公園関係の記事はこれでおしまい。

多摩動物公園で撮影した肉食動物 [動物]

前回に続き、多摩動物公園で撮影した動物たちを取り上げる。

今回は肉食動物。(雑食も含めている)

レッサーパンダ。食肉目レッサーパンダ科。

体長50cm~65cm程度。中国南部からチベット方面にかけて生息。

動物園の人気者だが、生息数はかなり少ない。

タスマニアデビル。フクロネコ形目フクロネコ科。

体長50cm~60cm程度。タスマニア島が生息地。

2024年3月14日から多摩動物公園での公開が始まったが、その時点では日本での飼育は途絶えており、現在はここで見られるのが日本唯一。

そのせいか写真撮影をしている人が多かった。

ユキヒョウ。食肉目ネコ科。

体長85cm~125cm程度。ユーラシア大陸中央の高地(アルタイ山脈・天山山脈・ヒマラヤ山脈・ヒンドゥークシュ山脈・パミール高原)あたりに生息。

毛皮目的の密猟などで数を減らしている。

チーター。食肉目ネコ科。

体長110cm~150cm程度(尾を除く)。アフリカに広く生息する。

世界最速の哺乳類といわれており、単に速いだけでなく60cm~90cmの尾を使い急な方向転換も上手い。

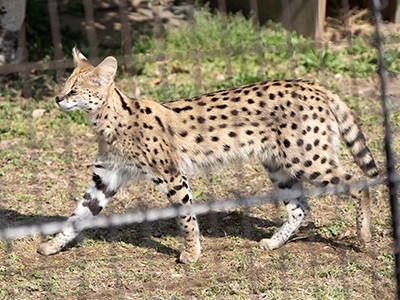

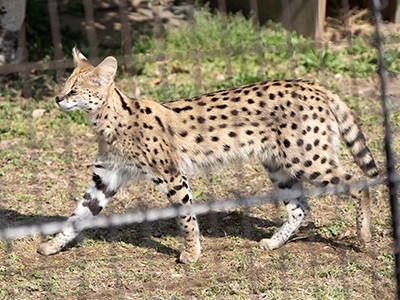

サーバル。食肉目ネコ科。

体長60cm~90cm程度。アフリカの中央から南端にかけて生息。

実は今回の多摩動物公園巡りで一番心惹かれて印象的だったのがこのサーバル。

かっこかわいい。

飼うことはできないので、多摩動物公園に行ったら必ず訪れて眺めさせてもらおうと思う。

今回は肉食動物。(雑食も含めている)

レッサーパンダ。食肉目レッサーパンダ科。

体長50cm~65cm程度。中国南部からチベット方面にかけて生息。

動物園の人気者だが、生息数はかなり少ない。

タスマニアデビル。フクロネコ形目フクロネコ科。

体長50cm~60cm程度。タスマニア島が生息地。

2024年3月14日から多摩動物公園での公開が始まったが、その時点では日本での飼育は途絶えており、現在はここで見られるのが日本唯一。

そのせいか写真撮影をしている人が多かった。

ユキヒョウ。食肉目ネコ科。

体長85cm~125cm程度。ユーラシア大陸中央の高地(アルタイ山脈・天山山脈・ヒマラヤ山脈・ヒンドゥークシュ山脈・パミール高原)あたりに生息。

毛皮目的の密猟などで数を減らしている。

チーター。食肉目ネコ科。

体長110cm~150cm程度(尾を除く)。アフリカに広く生息する。

世界最速の哺乳類といわれており、単に速いだけでなく60cm~90cmの尾を使い急な方向転換も上手い。

サーバル。食肉目ネコ科。

体長60cm~90cm程度。アフリカの中央から南端にかけて生息。

実は今回の多摩動物公園巡りで一番心惹かれて印象的だったのがこのサーバル。

かっこかわいい。

飼うことはできないので、多摩動物公園に行ったら必ず訪れて眺めさせてもらおうと思う。

多摩動物公園で撮影した草食動物 [動物]

多摩動物公園で撮影した動物たちを取り上げる。

点数は少ないが、今回は草食動物。

アミメキリン。偶蹄目キリン科。

オスは5m超え、メスも4m超えする個体がいる、地上ではもっとも長身な動物。亜種も含めてアフリカの各地に生息する。

マレーバク。ウマ目バク科。

体長1.8mから2.5m。その名の通りマレー半島を中心に生息する。

グレビーシマウマ。ウマ目ウマ科。

体長2.4m~3m。アフリカのエチオピアやケニアのサバンナや半砂漠地帯に生息する。

狩猟や環境変化によって数が少ない。

コアラ。双前歯目コアラ科。

体長65cm~75cm。オーストラリアで抱いたことがあるが意外と小さい。

オーストラリアの主に東側に生息。

薄明薄暮性なのであまり動かないかなと思いきや、結構動き回っていた。ここは人気で写真を撮る人多数。

他にもワラビー、カンガルー、ターキン、モウコノウマなど撮ったのだけど、こっちを向いてくれなかったり、木の陰にいたり、写真としてイマイチなものが多かったので割愛。

いつかまた撮りに行こうと思う。

点数は少ないが、今回は草食動物。

アミメキリン。偶蹄目キリン科。

オスは5m超え、メスも4m超えする個体がいる、地上ではもっとも長身な動物。亜種も含めてアフリカの各地に生息する。

マレーバク。ウマ目バク科。

体長1.8mから2.5m。その名の通りマレー半島を中心に生息する。

グレビーシマウマ。ウマ目ウマ科。

体長2.4m~3m。アフリカのエチオピアやケニアのサバンナや半砂漠地帯に生息する。

狩猟や環境変化によって数が少ない。

コアラ。双前歯目コアラ科。

体長65cm~75cm。オーストラリアで抱いたことがあるが意外と小さい。

オーストラリアの主に東側に生息。

薄明薄暮性なのであまり動かないかなと思いきや、結構動き回っていた。ここは人気で写真を撮る人多数。

他にもワラビー、カンガルー、ターキン、モウコノウマなど撮ったのだけど、こっちを向いてくれなかったり、木の陰にいたり、写真としてイマイチなものが多かったので割愛。

いつかまた撮りに行こうと思う。

多摩動物公園で撮影した鳥 [動物]

多摩動物公園で撮影した鳥たち。

インカアジサシ。チドリ目カモメ科。

全長40cm程度。ペルーからチリまでの太平洋岸に分布する。

嘴の付け根あたりから伸びる白い飾り羽が印象的。

ワシミミズク。フクロウ目フクロウ科。

全長60cm~70cm程度。極地圏と熱帯を除くユーラシア大陸の大部分に分布する。日本だと北海道あたりでの目撃例が多い。

夜になると活動する夜行性で、当然ながらこのときは就寝中だった。

オーストラリアガマグチヨタカ。ヨタカ目ガマグチヨタカ科。

全長35cm~50cm程度。オーストラリア固有種。

こちらも夜行性のため、就寝中。擬態が上手く狩りはあまり得意ではないため、獲物の方から近寄って来るのを待ち伏せる我慢強いタイプなのだとか。

クマタカ。タカ目タカ科。

全長75cm~80cm程度。ユーラシア大陸南東部に分布する。日本でも見られるが、森林性であり頻繁に目撃されるわけではない。

角のようにも見える冠羽が特徴的で、これが理由で角鷹と書かれる。(熊鷹と書かれる場合もある)

オオワシ。タカ目タカ科。

ユーラシア大陸極東地域に分布する。日本では越冬のため北海道や本州北部に飛来するが、生息数は少ない。

カッコいい鳥で、氷山にいるところや、海を泳ぐ魚を捕まえるシーンを狙って撮られることの多い猛禽だ。

コウノトリ。コウノトリ目コウノトリ科。

ユーラシア大陸東側に広く分布する。日本産の野生の個体群は絶滅しており、現在の個体群は中国やロシアから移入・飼育されたもの。

多摩動物公園は1972年から繁殖させる試みが続けられている。

動物園が飼っているわけではなく、飼育された鳥の餌を目当てに集まって木の上に巣を作っているアオサギたち。

動物園的には餌が横取りされるので迷惑している模様だが、さりとて駆除するわけにもいかず放置されているようだ。

インカアジサシ。チドリ目カモメ科。

全長40cm程度。ペルーからチリまでの太平洋岸に分布する。

嘴の付け根あたりから伸びる白い飾り羽が印象的。

ワシミミズク。フクロウ目フクロウ科。

全長60cm~70cm程度。極地圏と熱帯を除くユーラシア大陸の大部分に分布する。日本だと北海道あたりでの目撃例が多い。

夜になると活動する夜行性で、当然ながらこのときは就寝中だった。

オーストラリアガマグチヨタカ。ヨタカ目ガマグチヨタカ科。

全長35cm~50cm程度。オーストラリア固有種。

こちらも夜行性のため、就寝中。擬態が上手く狩りはあまり得意ではないため、獲物の方から近寄って来るのを待ち伏せる我慢強いタイプなのだとか。

クマタカ。タカ目タカ科。

全長75cm~80cm程度。ユーラシア大陸南東部に分布する。日本でも見られるが、森林性であり頻繁に目撃されるわけではない。

角のようにも見える冠羽が特徴的で、これが理由で角鷹と書かれる。(熊鷹と書かれる場合もある)

オオワシ。タカ目タカ科。

ユーラシア大陸極東地域に分布する。日本では越冬のため北海道や本州北部に飛来するが、生息数は少ない。

カッコいい鳥で、氷山にいるところや、海を泳ぐ魚を捕まえるシーンを狙って撮られることの多い猛禽だ。

コウノトリ。コウノトリ目コウノトリ科。

ユーラシア大陸東側に広く分布する。日本産の野生の個体群は絶滅しており、現在の個体群は中国やロシアから移入・飼育されたもの。

多摩動物公園は1972年から繁殖させる試みが続けられている。

動物園が飼っているわけではなく、飼育された鳥の餌を目当てに集まって木の上に巣を作っているアオサギたち。

動物園的には餌が横取りされるので迷惑している模様だが、さりとて駆除するわけにもいかず放置されているようだ。

多摩動物公園へ [旅・場所]

1ヶ月くらい前のこと。

多摩動物公園へ初めて行った。

これまで関東の動物園(ヤギとポニーだけいるとか、小動物のみ飼育されているとかではなく、様々な動物を飼育している場所)で訪れたことがあるのは、東武動物公園、上野動物園、千葉市動物公園だけだと思う。

200mmのレンズ+1.4倍のテレコンバーターを入手して1ヶ月くらい経ったタイミングで、使い方が少しわかってきたこと、動物園を歩き回るには良さそうな晴れだったこともあって、望遠レンズを持って多摩動物公園を初訪問。

みはらし広場あたりにあった時計台。

この近くにはワライカワセミが飼育されているのだけど、写真に撮りにくい位置だったので撮影を断念。

なぜかあちこちにレトロなバスが置いてあった。

調べてみると、1992~2000年の間園内の「シルバーシャトル」として使用されていたレトロ調バスなのだそうだ。

写真に撮ったのはライオン号だが、キリン号とかパンダ号とかもある。

動物の写真も撮ったのだが、枚数がそれなりに多いので別記事にする。

ハーゲンダッツのアソートボックス「スイート テラス」 [飲食・料理]

いきなり夏日が続く東京。

暑くなってきたので、久しぶりにアイスを買った。

スーパーで見かけたハーゲンダッツのアソートボックス「スイート テラス」。

これは期間限定の、「抹茶のタルト」「ストロベリー&ミルク」「チョコレートファッジ」の3種類詰め合わせだ。

通常のミニカップよりもさらに小さいカップ6個入りで税抜き1000円くらい(税込みだと1個180円くらい)。

よくよく考えるとサイズ的に高めな気もするが、インフレ続きで原材料や輸送費など様々なコストが上がっていることを考えると、そんなものかなとも思ったり。

東京都庁舎のプロジェクションマッピング [美術・娯楽]

新宿中央公園をぶらりとまわって夜桜見物を楽しんだあとは、東京都庁舎へ。

新宿中央公園とは反対側になるが、徒歩数分の距離。

19時が最初の回で、以後30分ごとに数回行われる。

ド派手な演出はないが、役所を使ったマッピングとしては妥当な気もする。

ツタが成長していくような動きとか。

花火とか。

サイバーパンクっぽい感じとか。

数回同じようなものが繰り返されるのだが、合間に表示されるのがこれ。

これが一番華やかな感じがする。

事前に調べて知っていたのだけど、平日と休日では内容が異なり、平日は抑制的なものらしい。

自分はこれはこれでありと思って平日仕事帰りに訪れてみたが、プロモーションビデオなどで派手な演出を見て期待していくのなら、休日のほうがいいと思う。

新宿中央公園とは反対側になるが、徒歩数分の距離。

19時が最初の回で、以後30分ごとに数回行われる。

ド派手な演出はないが、役所を使ったマッピングとしては妥当な気もする。

ツタが成長していくような動きとか。

花火とか。

サイバーパンクっぽい感じとか。

数回同じようなものが繰り返されるのだが、合間に表示されるのがこれ。

これが一番華やかな感じがする。

事前に調べて知っていたのだけど、平日と休日では内容が異なり、平日は抑制的なものらしい。

自分はこれはこれでありと思って平日仕事帰りに訪れてみたが、プロモーションビデオなどで派手な演出を見て期待していくのなら、休日のほうがいいと思う。

夜の新宿中央公園で桜を見る [旅・場所]

先日の平日の仕事帰り、東京都庁舎でプロジェクションマッピングをやっているのを見に行こうと思いたち、会場へ向かった。

開始時間まで20分以上あったので、少し足を伸ばして新宿中央公園へ。

10日くらい前のことで、ソメイヨシノを始めとする桜がかなり咲いていて見頃だった。

ここのライトアップは黄色やピンク色の暖色系ではなく白色系のもので、大人びた印象を与える。

東京都庁舎が青色にライトアップされていたので、それと合わせて撮ってみた。

このライトアップは世界自閉症啓発デーに合わせて期間限定で行われたものらしく、4月2日から8日にかけて行われたもの。

青い照明を背景にすると独特な雰囲気が出る。

近づいて撮影。暗いので明度は上げたが、玉ボケができてなかなかいい感じ。

花見をしている人がそれなりにいたが、宴会騒ぎという感じでもなく、大混雑でもなく、なかなか雰囲気がよかった。

開始時間まで20分以上あったので、少し足を伸ばして新宿中央公園へ。

10日くらい前のことで、ソメイヨシノを始めとする桜がかなり咲いていて見頃だった。

ここのライトアップは黄色やピンク色の暖色系ではなく白色系のもので、大人びた印象を与える。

東京都庁舎が青色にライトアップされていたので、それと合わせて撮ってみた。

このライトアップは世界自閉症啓発デーに合わせて期間限定で行われたものらしく、4月2日から8日にかけて行われたもの。

青い照明を背景にすると独特な雰囲気が出る。

近づいて撮影。暗いので明度は上げたが、玉ボケができてなかなかいい感じ。

花見をしている人がそれなりにいたが、宴会騒ぎという感じでもなく、大混雑でもなく、なかなか雰囲気がよかった。

2024年のソメイヨシノ-3 [雑感]

前々回の黄色、前回の青色から、今回は黒色へ。

ソメイヨシノを単に夜に撮った夜桜写真だったりする。

最後の写真はスマホで撮影。たまたま客先からの直帰中に見かけたもので、カメラを持っていなかったので。

夜桜は暗いためISO感度を上げないとシャッタースピードがゆっくりで手ブレしやすいが、それでも夜のほうが花びらのしっとり感が出やすくて好きな組み合わせだったりする。

これにて今年の背景色別ソメイヨシノ写真記事は終わり。

いくつかソメイヨシノ以外の桜を撮ったりもしているので、そのうちまた取り上げるかも。

ソメイヨシノを単に夜に撮った夜桜写真だったりする。

最後の写真はスマホで撮影。たまたま客先からの直帰中に見かけたもので、カメラを持っていなかったので。

夜桜は暗いためISO感度を上げないとシャッタースピードがゆっくりで手ブレしやすいが、それでも夜のほうが花びらのしっとり感が出やすくて好きな組み合わせだったりする。

これにて今年の背景色別ソメイヨシノ写真記事は終わり。

いくつかソメイヨシノ以外の桜を撮ったりもしているので、そのうちまた取り上げるかも。

2024年のソメイヨシノ-2 [雑感]

前回の黄色から、今回は青色へ。

まあ、単に空なのだけど。

今年の見頃の週末はうっすら曇りのような晴れのようなという天気だったせいで、いまいち青空感が少ない写真しか撮れなかった。

全体を普通に撮ると、枝が黒くて可愛らしさとか繊細さとかが感じにくい写真になってしまうので、あまり昼間に全体像を撮ることはないのだけど、撮ってみた。やっぱり幹や枝が黒く目立って、個人的な好みとはちょっと遠い写真になってしまった。(これでも黒い部分はコントラストなどを調整して少し明るく変えたのだけど)

本質的には自分がいいと思う場所をじっくり探して構図を決めて撮らないのがいけないのだけど、花見散歩中に写真のことだけ考えてうろうろするのもつまらないので。と言い訳。(苦笑)

まあ、単に空なのだけど。

今年の見頃の週末はうっすら曇りのような晴れのようなという天気だったせいで、いまいち青空感が少ない写真しか撮れなかった。

全体を普通に撮ると、枝が黒くて可愛らしさとか繊細さとかが感じにくい写真になってしまうので、あまり昼間に全体像を撮ることはないのだけど、撮ってみた。やっぱり幹や枝が黒く目立って、個人的な好みとはちょっと遠い写真になってしまった。(これでも黒い部分はコントラストなどを調整して少し明るく変えたのだけど)

本質的には自分がいいと思う場所をじっくり探して構図を決めて撮らないのがいけないのだけど、花見散歩中に写真のことだけ考えてうろうろするのもつまらないので。と言い訳。(苦笑)

2024年のソメイヨシノ-1 [雑感]

2024年はソメイヨシノの開花がずいぶんと遅かった。

今週前半の風雨で散ったところも多いと思うが、まだ残っているところもある。

鹿児島旅行記で遅くなったが、ソメイヨシノを撮影した写真をアップしてみる。(いくつかの記事に分ける予定)

今回は背景が黄色の写真を3点。

全部F4.0で撮ったので背景は溶け込んでいるが、この黄色は菜の花。

青色や緑色や黒色を背景にしたことはあっても、黄色を背景にしたソメイヨシノをアップするのは初めてかもしれない。(青色=空や水面、緑色=常緑樹の葉っぱや草むら、黒色=夜空や木の幹など)

今週前半の風雨で散ったところも多いと思うが、まだ残っているところもある。

鹿児島旅行記で遅くなったが、ソメイヨシノを撮影した写真をアップしてみる。(いくつかの記事に分ける予定)

今回は背景が黄色の写真を3点。

全部F4.0で撮ったので背景は溶け込んでいるが、この黄色は菜の花。

青色や緑色や黒色を背景にしたことはあっても、黄色を背景にしたソメイヨシノをアップするのは初めてかもしれない。(青色=空や水面、緑色=常緑樹の葉っぱや草むら、黒色=夜空や木の幹など)

広島から戻るときに見えた富士山 [旅・場所]

お好み焼きを食べて土産物を買って、新幹線に乗車。

新幹線の中では、音楽を聴く、小説を読む、ネットサーフィンをする、寝る、ノートPCで仕事するといった方法で過ごすことが多い。

広島から東京まで4時間あるので寝続けられるわけでなし、それらの組み合わせが多い。

今回の移動では、富士山が綺麗に見えた。

雨で見られないこともあるし、雲がかかっていて全景が見えない場合もあるが、新幹線車中からこれだけくっきり見えたのは久しぶり。

音のまったく出ない電子シャッター方式で撮ったので近くに建物があるとローリングシャッター現象が出て建物がひどく斜めに写ってしまう。

これはわかりやすいダメな見本。(余計なものがたくさん写っていてそもそも構図としてダメだが、このほうがわかりやすいので)

近くのものほど傾いている。(左の建物よりも手前の電柱が、その電柱よりも手前の鉄塔の傾きがひどい)

メカシャッターを持たないスマホやタブレットはこうなりやすく、デジカメでも電子シャッター方式だと同様なのだが、これはローリングシャッター現象と呼ばれる。(メカシャッターでも少し歪むが電子シャッター方式ほどは目立たない)

プロペラの回転とか新幹線の移動など高速な動きを至近距離で撮ると斜めとかしなるとかの画像になる。

これを避けたいならメカシャッターと呼ばれる従来のカメラのシャッター方式で撮影するか、 グローバルシャッターと呼ばれる比較的新しい電子シャッター方式で撮影するかしかない。

1/4000秒で130枚くらい撮ったが、川の上からの撮影以外はだいたいボツ。川の上だと近くに建物がないので歪みが目立たないのだ。

川の上でも電線や橋梁が写り込んでいてこれはという写真があまりなかった。

きちんと撮りたいなら、連写で音を出しても迷惑にならないデッキから、普通のメカシャッターで撮るしかないなと実感。

新幹線の中では、音楽を聴く、小説を読む、ネットサーフィンをする、寝る、ノートPCで仕事するといった方法で過ごすことが多い。

広島から東京まで4時間あるので寝続けられるわけでなし、それらの組み合わせが多い。

今回の移動では、富士山が綺麗に見えた。

雨で見られないこともあるし、雲がかかっていて全景が見えない場合もあるが、新幹線車中からこれだけくっきり見えたのは久しぶり。

音のまったく出ない電子シャッター方式で撮ったので近くに建物があるとローリングシャッター現象が出て建物がひどく斜めに写ってしまう。

これはわかりやすいダメな見本。(余計なものがたくさん写っていてそもそも構図としてダメだが、このほうがわかりやすいので)

近くのものほど傾いている。(左の建物よりも手前の電柱が、その電柱よりも手前の鉄塔の傾きがひどい)

メカシャッターを持たないスマホやタブレットはこうなりやすく、デジカメでも電子シャッター方式だと同様なのだが、これはローリングシャッター現象と呼ばれる。(メカシャッターでも少し歪むが電子シャッター方式ほどは目立たない)

プロペラの回転とか新幹線の移動など高速な動きを至近距離で撮ると斜めとかしなるとかの画像になる。

これを避けたいならメカシャッターと呼ばれる従来のカメラのシャッター方式で撮影するか、 グローバルシャッターと呼ばれる比較的新しい電子シャッター方式で撮影するかしかない。

1/4000秒で130枚くらい撮ったが、川の上からの撮影以外はだいたいボツ。川の上だと近くに建物がないので歪みが目立たないのだ。

川の上でも電線や橋梁が写り込んでいてこれはという写真があまりなかった。

きちんと撮りたいなら、連写で音を出しても迷惑にならないデッキから、普通のメカシャッターで撮るしかないなと実感。

広島駅で買った駅弁と駅で食べたお好み焼き [飲食・料理]

鹿児島旅行から広島駅に戻ったところで駅弁を買って帰ることにした。

駅ビルの中はどこも混んでいるし、こちらは大きな荷物もあるので落ち着かない。

一度帰ってからだと億劫になりそうで、作るのも面倒だし、駅弁でも買って帰ろうという父の提案に乗った。

駅弁は新幹線や特急電車に乗る前に買うことはあっても、帰って食べるために買うことはほとんどない。

適当なものをチョイス。

帰宅後、缶ビールを飲み、テレビを見ながら駅弁をいただいた。

駅弁の中に大石餅が入っていた。

調べたら広島銘菓らしい。知らなかった。

そして翌日。

東京へ戻る日。

広島らしいものを食べたいと思い、ランチタイムに駅ビルに入っているお好み焼き屋でお好み焼きを食べることにした。

これが結構並ぶ。空いている店もあるが、並ぶときは覚悟して自分はいつも麗ちゃんで食べる。

30分ほど待って呼ばれたので着座。

いつもは、豚玉うどんをベースにいくつかトッピングしたものを頼むのだが、久しぶりに豚玉そばをベースにした。餅や海老などをトッピング。

美味い。

このブログで何度か書いてきたが、広島焼とかいう奇妙奇天烈摩訶不思議な呼び名は広島の人はまったく使わないので現地では普通にお好み焼きと言うことをお勧めする。

アメリカに行ってフライドポテトをください(フレンチフライが一般的)とか、韓国に行ってチヂミをください(ジョンとかプッチムゲが一般的)とか、ナポリでナポリタンください(ナポリにはない)みたいな感じ。

もんじゃ焼きを月島焼きとか東京焼きなどと地名つけておけば通じるでしょ的な、近辺の人は誰も使わない造語だ、というと東京近辺の人にはわかってもらえるかなぁ。

駅ビルの中はどこも混んでいるし、こちらは大きな荷物もあるので落ち着かない。

一度帰ってからだと億劫になりそうで、作るのも面倒だし、駅弁でも買って帰ろうという父の提案に乗った。

駅弁は新幹線や特急電車に乗る前に買うことはあっても、帰って食べるために買うことはほとんどない。

適当なものをチョイス。

帰宅後、缶ビールを飲み、テレビを見ながら駅弁をいただいた。

駅弁の中に大石餅が入っていた。

調べたら広島銘菓らしい。知らなかった。

そして翌日。

東京へ戻る日。

広島らしいものを食べたいと思い、ランチタイムに駅ビルに入っているお好み焼き屋でお好み焼きを食べることにした。

これが結構並ぶ。空いている店もあるが、並ぶときは覚悟して自分はいつも麗ちゃんで食べる。

30分ほど待って呼ばれたので着座。

いつもは、豚玉うどんをベースにいくつかトッピングしたものを頼むのだが、久しぶりに豚玉そばをベースにした。餅や海老などをトッピング。

美味い。

このブログで何度か書いてきたが、広島焼とかいう奇妙奇天烈摩訶不思議な呼び名は広島の人はまったく使わないので現地では普通にお好み焼きと言うことをお勧めする。

アメリカに行ってフライドポテトをください(フレンチフライが一般的)とか、韓国に行ってチヂミをください(ジョンとかプッチムゲが一般的)とか、ナポリでナポリタンください(ナポリにはない)みたいな感じ。

もんじゃ焼きを月島焼きとか東京焼きなどと地名つけておけば通じるでしょ的な、近辺の人は誰も使わない造語だ、というと東京近辺の人にはわかってもらえるかなぁ。

前の16件 | -